L’odeur de l’art : entretien avec Sandra Barré

Sandra Barré est historienne de l’art, critique d’art et commissaire d’exposition. En 2021, elle a publié L’odeur de l’art, un panorama de l’art olfactif aux éditions La lettre volée. La même année, elle était commissaire d’une exposition dédiée à l’art olfactif intitulée Odore, l’art, l’odeur et le sacré présentée à la Galerie Pauline Pavec (Paris). Elle a joint, en 2022, l’équipe du Studio des parfumeures Flair pour lequel elle dirige un espace promouvant l’art olfactif. En partenariat avec ce Studio, elle rédige une thèse de doctorat à l’université Paris 1, Sorbonne-Panthéon. Son travail porte principalement sur le rapport de l’odeur au corps, ce qui lui donne l’occasion de réfléchir à l’expérience directe que permet l’olfaction, aux possibilités d’incarnation qu’elle offre et au rapport pénétrant qu’elle envisage. Ainsi, elle s’intéresse à la non-visualité de l’art moderne et contemporain sur les sens dits pauvres que sont l’odorat, le goût et le toucher.

André-Louis Paré Dans votre ouvrage L’odeur de l’art, un panorama de l’art olfactif (La Lettre volée, 2021)1, vous contestez l’appellation « art visuel » alors que depuis plusieurs décennies des artistes développent des œuvres qui nous invitent à sentir. Toutefois, peut-on affirmer que l’odeur qui se dégage d’une œuvre suffit à la qualifier d’art olfactif ? Autrement dit, y a-t-il des critères précis pour désigner une œuvre comme appartenant à la catégorie « art olfactif » ?

Sandra Barré Parler d’« art olfactif » me permet d’annuler une certaine hiérarchie sensorielle sur laquelle s’est fondée l’histoire de l’art. Cette terminologie est un outil pour appuyer le fait, qu’à mon sens, la notion d’« art visuel » est trop enfermante. Lui opposer une autre typologie — qui n’évince pas la première, mais veut l’ouvrir, l’élargir — réoriente, je l’espère, notre définition de l’art. Je dis souvent que l’art olfactif est envisageable lorsqu’une œuvre permet ou promet une expérience olfactive. Elle la permet quand elle diffuse directement une odeur (par l’entremise de matières odorantes — du goudron, des fleurs, de la paille, de la laine, etc. — ou par l’usage de parfums). On peut penser à des œuvres comme les Earth Room de Walter De Maria, à la fin des années 1960, où l’artiste recouvre ses lieux d’exposition de terre humide ou Red on Green (1992) d’Anya Gallaccio qui propose un parterre de roses rouges qui se décomposent lentement. Lorsque l’œuvre promet l’expérience, rien n’est humé directement, l’odeur est emprisonnée dans un contenant. L’Air de Paris (1919) de Marcel Duchamp est de celle-ci. Par exemple, on pourrait envisager que cet air de la capitale française, une fois libérée dans le désert du Sahara, aurait une exhalaison particulière. Mais globalement, dès lors que toute matière sent, beaucoup de choses pourraient être considérées comme relevant de l’« art olfactif ». Il s’agit davantage d’une manière d’appréhender l’art. Cela étant, certaines œuvres prennent l’odeur comme sujet et sont d’autant plus à même d’être cataloguées comme œuvres olfactives. Cela serait comme parler de la couleur dans l’art. Toute matière a une odeur comme toute matière a une couleur.

A.-L. P. En prenant l’odeur comme sujet, l’art permet ou promet — dites-vous — une expérience olfactive. Dans ce cas, il s’agit de considérer cet art à partir de sa réception. Or, comment décrire cette expérience ? Ne s’avère-t-elle pas particulièrement personnelle, propre à chaque individu ?

S. B. Parler de réception dans l’art olfactif (et plus généralement dans les arts non visuels) est l’une des pierres angulaires de cet élargissement sensoriel de l’art. La subjectivité et la liberté de cette appréhension sont particulièrement présentes dans une histoire occidentale où l’odorat, le goût et le toucher ne sont pas réellement codifiés. A contrario de la musique qui a sa propre écriture ou de la vision qui a son référentiel colorimétrique précis, il est plus difficile de s’arrêter sur une définition nette des ressentis olfactifs. Si je respire une odeur de rose et que tu sens la cerise, personne ne peut affirmer une vérité sur l’autre. Cela dépend de la culture de chacun·e, de la manière dont il·elle a été éduqué·e, de ce qu’il·elle a rencontré dans sa vie et qui a nourri sa mémoire olfactive (la plus vaste que nous avons !). Chaque odeur a plusieurs facettes, et l’on peut « rentrer dans une odeur » à partir de l’une ou de l’autre. Pour revenir sur la rose, certain·e·s y repèrent des notes de litchi et d’autres d’artichaut alors qu’ils·elles respirent la même fleur. Cela remet complètement en question la notion de vérité unique. Chacun·e a sa définition de l’odeur, et il n’y a plus vraiment d’ascendant du discours de l’artiste a contrario du positionnement très vertical qu’on retrouve dans l’art classique : l’artiste s’exprime et le public assimile. Avec les odeurs, la réception est plus libre. L’artiste propose une expérience, un concept ou une histoire, et les spectateur·trice·s y adhèrent ou pas tout à fait. Cette horizontalité est l’un des axes qui animent la grande majorité des artistes qui usent sciemment de l’odeur. Boris Raux ou Julie C. Fortier, par exemple, y font souvent appel. Mais à y réfléchir, cette question des codes communs est présente dans toute forme artistique. Marcel Duchamp y faisait référence avec son fameux « c’est le regardeur qui fait l’œuvre ». L’opacité de certaines peintures d’histoire avec leur symbolique très précise nous sont tout à fait opaques si l’on ne connaît pas les symboles et les récits qui y renvoient. Je crois que ce qui diffère est que cette subjectivité est admise dans l’odeur. Pour autant, elle ne nous exclut pas les un·e·s des autres. Au contraire. Elle nous permet de discuter, d’échanger et de voir que chaque point de vue est admissible. Et peut-être aussi d’entrer dans la subjectivité de l’autre, car souvent, on finit par respirer la même odeur.

A.-L. P. De toute évidence, l’expérience olfactive a lieu dès que nous respirons, mais sur le plan artistique ce sont les œuvres que nous proposent les artistes qui nous permettent de nous en faire vivre une selon un dispositif spécifique à chaque artiste. Puisque vous mentionnez les noms du Français Boris Raux et de la Québécoise Julie C. Fortier, pouvez-vous nous dire ce qu’il y a de particulier dans leurs œuvres, notamment celles que vous considérez comme les plus emblématiques de l’art olfactif ?

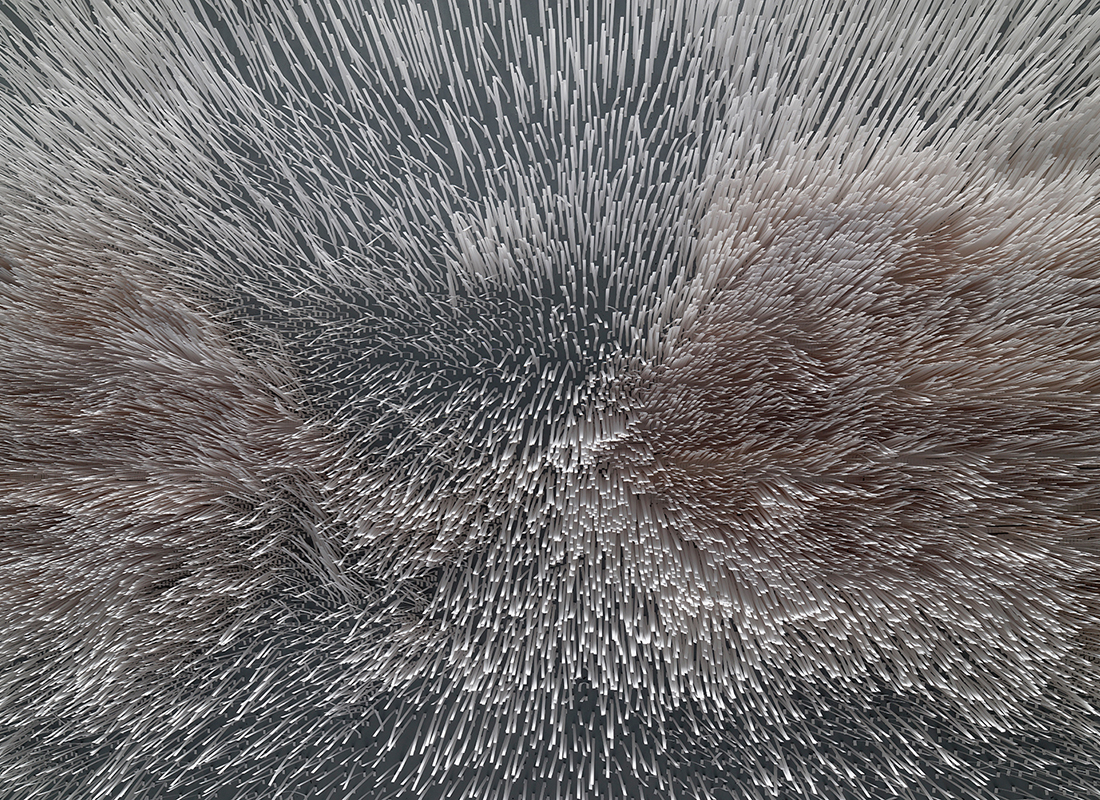

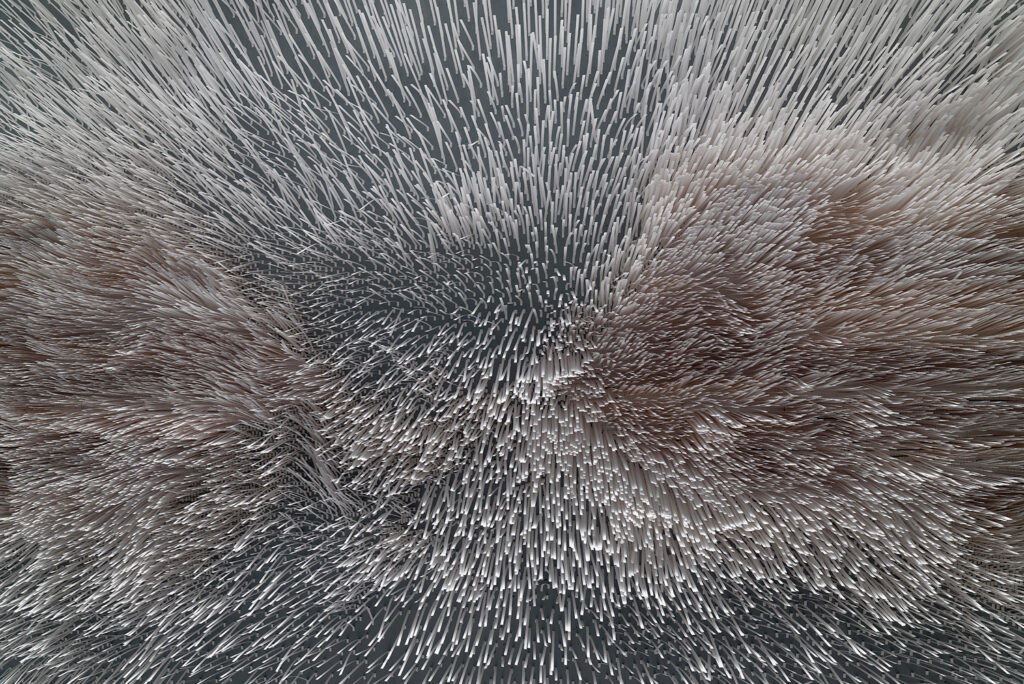

S. B. Dans l’art olfactif, ce qui va finalement nous permettre d’accéder au discours de l’artiste, c’est l’odeur. Bien sûr, il y a d’autres dimensions qui entrent en jeu, comme celle de la vision qui est presque systématique, mais les effluves nous donnent des clés de lecture spécifiques. Par exemple, La Chasse (2015) de Julie C. Fortier me semble tout à fait illustrative. Sur un vaste mur, l’artiste colle des milliers de touches à parfum de manière à former une sorte de nébuleuse blanche. Sur trois parties, elle vaporise trois parfums différents, un à l’odeur d’herbes coupées, un autre à l’odeur de sang et un dernier qui sent l’animal. Selon ce que l’on sent, notre vision se modifie. Quand on respire l’herbe coupée, une prairie apparaît, quand c’est le sang qui nous parvient au nez, on voit une sorte d’amas musculeux et lorsqu’on sent l’animal, c’est une fourrure qui se dessine. Ici, l’artiste crée des jus (Julie C. Fortier formule elle-même ses odeurs) pour nous pousser à mesurer combien ce que nous respirons a un impact sur notre perception du monde. Dans un autre registre, Boris Raux détourne des odeurs déjà fabriquées pour poser un avis sur nos usages quotidiens. Dans la Fabrique des Liaisons en Thé (2022), l’un de ses derniers projets, il utilise le marqueur social du thé pour observer les fragrances que chaque culture a développées lors de son appropriation. Dans une architecture en bois, il met en place cinq stations où sont proposés, à la dégustation, cinq thés d’origines différentes. Le produit reste le même — le thé —, mais les volutes qui s’en échappent le caractérisent. Les appréciations que Boris Raux a envisagées pour sa première activation se sont tenues à Lyon, dans l’est de la France, dans le quartier multiculturel de la Guillotière. Ces dégustations sont un lieu de partage et de conscientisation de la matière que nous absorbons. Et tout cela passe par le nez.

A.-L. P. Votre intérêt pour les œuvres d’art contemporain qui proposent des expériences odorantes, et ce que cela induit sur le plan social et culturel, vous a amenée à collaborer, depuis 2022, avec le Studio Flair, un studio indépendant de création de parfums. Certains artistes, comme Julie C. Fortier, produisent leur fragrance au lieu de miser uniquement sur des odeurs naturelles, mais quelle serait la distinction entre un·e artiste ayant la possibilité de créer ses propres parfums et une entreprise dont la mission est d’en produire en partenariat avec des professionnel·le·s du milieu ?

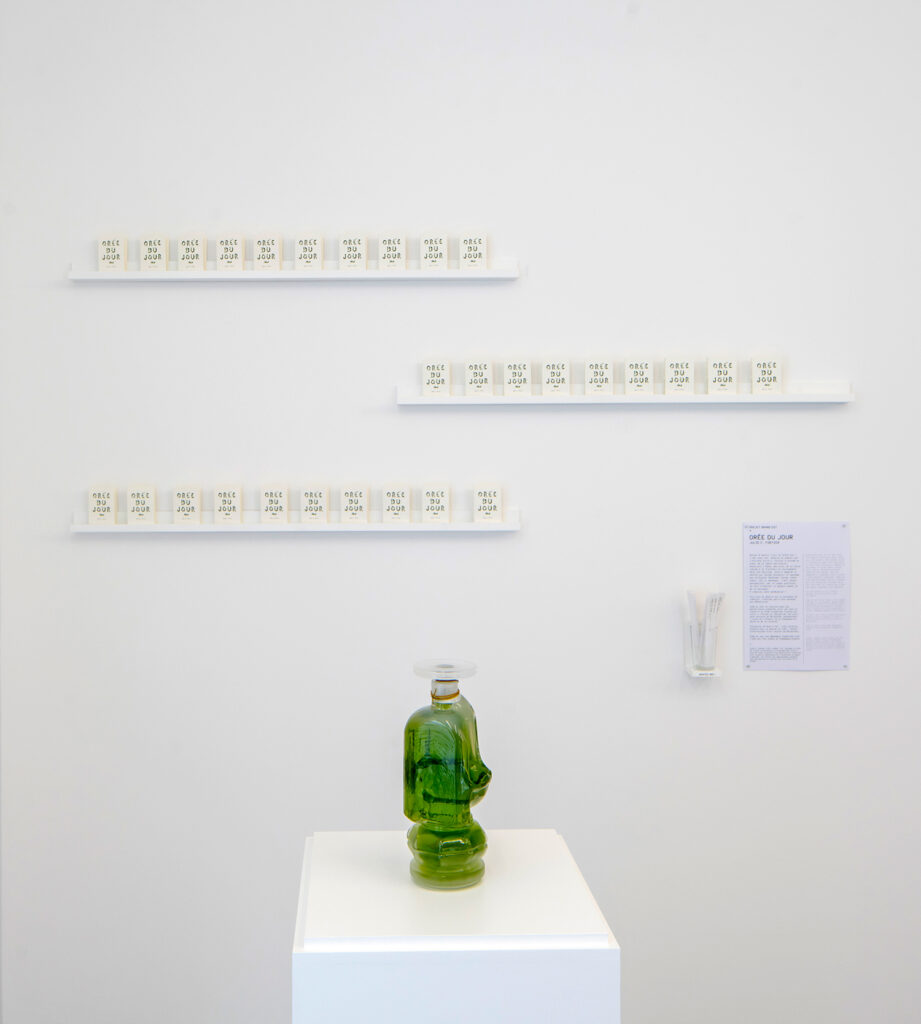

S. B. Je suis persuadée que l’acte de créer un parfum est tout ce qu’il y a de plus artistique. J’avais déjà ce sentiment lorsque je suis arrivée dans le Studio Flair, et il s’est clairement confirmé à mesure que je travaillais au contact des parfumeures Amélie Bourgeois, Anne-Sophie Behaghel, Margaux Le Paih-Guérin et Camille Chemardin. Elles partent d’une inspiration donnée soit par les marques, soit par les artistes qui viennent les solliciter, soit par des sujets propres qui leur tiennent à cœur, et elles créent. Par les odeurs, elles racontent des histoires, des concepts, des émotions… tout ce que l’on retrouve dans l’art contemporain à ceci près que leur médium est la manipulation olfactive et non la peinture, de béton ou quelque autre matériau. Pour moi, ce qui va jouer une part capitale dans la définition de l’objet, c’est l’utilisation qui sera faite du jus. Dans le cas d’un parfum créé par Julie C. Fortier et d’un parfum commercialisé par une marque, l’un est envisagé en quantité réduite et pour un usage institutionnel (musée, galerie…), l’autre est reproduit en masse et vendu comme apparat. On pourrait également envisager que le dispositif est à prendre en compte, mais nombre d’artistes proposent des œuvres enflaconnées sans que soit remis en question leur statut d’œuvre d’art. Je pense, par exemple, à Transpiration : Portrait olfactif (1995) de Jana Sterbak, à Spirit (2007) de Loris Gréaud ou à Orée du jour (2016) de Julie C. Fortier.

Tout ceci nous mène à la fameuse question : peut-on considérer les parfumeur.e.s comme des artistes ? Pour moi, cela ne fait aucun doute. Et je constate que ces questionnements touchent directement à la définition de l’artiste, une définition qui n’a de cesse d’évoluer (au 17e siècle, chimistes et médecins étaient considérés comme artistes quand même !). L’artiste doit-il·elle être celui ou celle qui pense l’œuvre, celui ou celle qui la fabrique ou les deux ? Et dans quel contexte ? A-t-il·elle toute liberté de création ou doit-il·elle se plier à un marché, une demande ? L’argument qui m’est le plus souvent opposé en défaveur du statut artistique des parfumeur·e·s est que le marketing contraint leur travail. Mais les plasticien·ne·s aussi doivent créer dans des cadres en répondant à des appels à projets précis, à des résidences aux thématiques établies, aux contraintes d’un certain marché… C’est fascinant de voir combien le statut de l’artiste est fantasmé comme étant désincarné de toute réalité sociale. Or, parfumeur·e reste un métier dans le sens de labeur là où celui de l’artiste semble ailleurs. Je crois que cette définition de l’artiste-parfumeur est l’un des freins que l’olfaction rencontre dans sa non-reconnaissance artistique. Mais ça n’est pas le seul, bien sûr. La question de la non-pérennité des odeurs (et donc de sa difficile conservation par les institutions et les collectionneur·euse·s), du rapport au corps qu’elles révèlent et à l’animalité qu’elles suggèrent en sont certainement également responsables. C’est d’ailleurs ce que j’ai voulu traiter dans la première saison du balado Flair l’art, disponible sur le site du Studio Flair2.

Cet entretien est publié à l’occasion de la parution du no135 de la revue ESPACE art actuel (dossier: Odeurs).

1 Une recension de cet ouvrage, signée Érika Wicky, a été publiée dans la section « Livres » de la revue ESPACE art actuel, no 129 (Hiver 2022).

2 La première saison est disponible ici : https://shows.acast.com/flairlart

Depuis décembre 2013, André-Louis Paré est directeur et rédacteur en chef de la revue ESPACE art actuel. À titre de critique et théoricien de l’art, il a publié plus d’une centaine d’articles dans diverses revues québécoises se consacrant à l’art contemporain. Il est aussi l’auteur de plusieurs opuscules et textes de catalogue. En tant que commissaire, il a signé ou cosigné plusieurs expositions ; les plus récentes avaient pour titre Mutations, présentée au Magasin Général (Rivière-Madeleine — Haute Gaspésie) et F E U, présentée au printemps 2018 dans le cadre du 30e anniversaire du CIRCA (Montréal). Il est membre d’AICA Canada.