L’oeuvre d’art artificielle : une disruption ontologique ?

Commençons par une expérience de pensée. Supposons que je sois amateur d’art : j’écoute une liste de lecture peacefull piano sur une application tout en lisant un poème illustré d’un portrait. C’est une expérience agréable, une plongée dans mon intériorité, mais qui m’ouvre en même temps à autrui, ces oeuvres me reliant, par leurs créateurs, à tout un réseau de significations humaines. Supposons maintenant que je découvre, le lendemain, que ces trois oeuvres – musicale, poétique et picturale – n’ont pas été composées par des homos sapiens mais par des systèmes d’intelligence artificielle. Supposons aussi que, contrairement à ce qui est souvent le cas avec les « oeuvres d’art artificielles », aucun humain n’ait collaboré au processus de création1. Aurais-je raison d’être un peu fâché ?

Je crois bien que oui. C’est même une réaction assez normale à toute tromperie : je pensais avoir vécu une expérience d’un certain type et je réalise que ce n’est pas le cas. Je me suis fourvoyé, je me sens floué. Certes, il n’est pas clair que je puisse être légitimement fâché contre quelqu’un, mais j’ai probablement des raisons d’être déçu ou perturbé. Qu’est-ce que cela me dit sur les oeuvres d’art artificielles ? Devrais-je réclamer un signal d’alerte de la part de mes fournisseurs d’expérience : « Attention, ceci est l’oeuvre d’une intelligence artificielle. »

Mais on doit dépasser la simple frustration d’être trompé pour se demander ce que cela change dans mon expérience esthétique. Je croyais être en présence d’oeuvres d’art, rencontrer des créations singulières, issues des efforts et de la volonté d’artistes désirant partager un certain rapport au monde. Peut-être même ai-je une conception un peu mystique et pensais-je que le génie de ces artistes m’avait fait toucher une vérité extatique. Mais non. J’étais confronté aux produits d’un algorithme sans personnalité ni intention.

Dès lors, la pièce musicale, le poème ou le portrait créés par un système d’IA – ou devrais-je dire « produits » – peuvent-ils être considérés comme des oeuvres d’art ? Si oui, faut-il en conclure qu’il existe des oeuvres sans artiste ? Sinon, comment qualifier ces artefacts ?

Ce ne serait pas la première fois que l’IA disrupte, comme on dit dans les start-up françaises, nos catégories ontologiques. Que devient le propre de l’humain lorsque des systèmes d’IA simulent de nombreuses tâches cognitives ? On doit aussi s’interroger sur la nature des agents et des patients moraux lorsqu’une voiture autonome peut faire des « choix » relativement à des imprévus. Mais dans le cas de l’oeuvre d’art, la question est peut-être d’autant plus fébrile qu’on est face à un domaine de l’expérience humaine qui passe pour un fleuron de l’exceptionnalisme humain. Les chefs-d’oeuvre de l’humanité sont-ils solubles dans le code ? Le monde de l’art échappera-t-il à la quatrième blessure 2?

— L’ontologie des objets artistiques

Et s’il ne s’agissait tout simplement pas d’art ? Cela renvoie à toute la question de l’ontologie des objets artistiques. L’analyse la plus minutieuse que j’en connaisse se trouve dans Les célibataires de l’art du philosophe Jean-Marie Schaeffer. Ce spécialiste en esthétique analytique explique bien qu’il n’y a pas de définition ultime de l’oeuvre d’art : « Comme la plupart des termes de classification regroupant des faits humains, la notion d’oeuvre d’Art est un concept vague aux limites floues. On ne saurait donc en proposer aucune définition en termes de conditions nécessaires et suffisantes.3 » C’est pourquoi Schaeffer va mobiliser une approche pragmatique qui s’appuie sur l’idée de prototypes.

Qu’est-ce à dire ? Qu’un artefact ou un objet sémiotique (roman, poème, pièce musicale) peuvent être plus ou moins proches du sens qu’on donne à la notion d’oeuvre d’art. Un tableau de Van Gogh, par exemple, est une oeuvre d’art prototypique dans la mesure où il exemplifie les trois critères fondamentaux : l’appartenance générique (c’est-à-dire le fait d’appartenir à un genre artistique comme la peinture ou la musique), l’attention esthétique et l’intention artistique. D’autres oeuvres sont plus atypiques. Ainsi, une statuette funéraire égyptienne dans une tombe ne satisfait au départ qu’au critère générique (c’est de la sculpture); elle satisfera en plus au critère de l’attention si on la transpose dans un musée. Mais comme elle a d’abord été produite dans une intention à la fois politique et religieuse, elle demeurera toujours une oeuvre d’art plus atypique qu’un tableau authentifié et procédant d’une intention artistique. Que dire des oeuvres artificielles ?

— L’appartenance générique

Une pièce musicale, un poème ou une peinture sont d’abord considérés comme des oeuvres parce qu’ils appartiennent à des genres artistiques reconnus. On pourrait même les qualifier selon des sous-genres : sonate, sonnet, portrait… De même, on parlera d’oeuvre pour une performance ou un opéra, mais pas pour une carte topographique, une fleur ou un grille-pain. Or, il ne fait aucun doute que plusieurs oeuvres produites par des IA satisfont à ce premier critère : dans mon expérience de pensée, j’ai bien écouté de la musique en lisant un poème illustré.

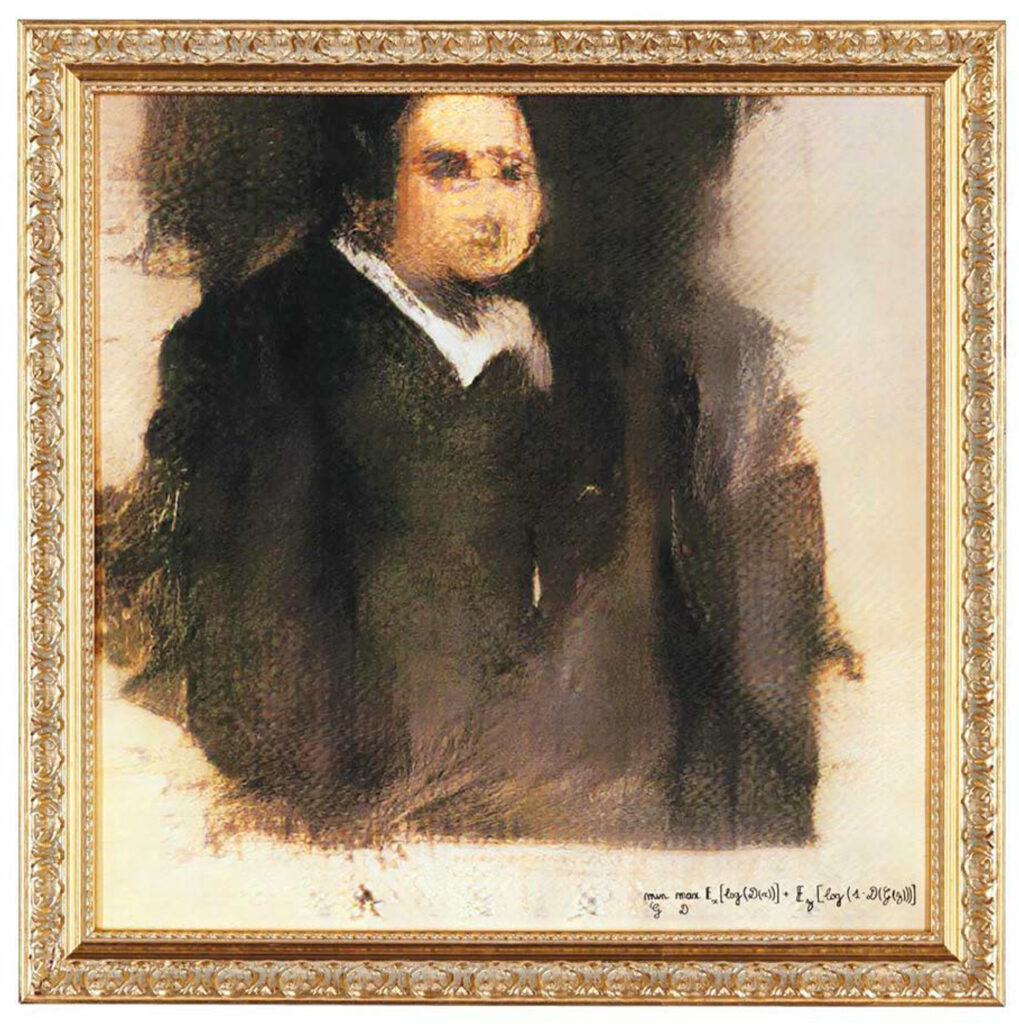

Il faut aussi voir que ce critère de l’appartenance générique est étroitement lié à la reconnaissance institutionnelle. Un roman ou un recueil de poèmes produit par une IA s’approchera incontestablement du statut d’oeuvre d’art s’il est publié par un éditeur et évalué par des critiques. De même, le portrait d’Edmond de Belamy signé par un algorithme qui a été vendu 432 000 dollars chez Christie’s atteste d’une reconnaissance institutionnelle. Il ne serait pas surprenant qu’un musée d’art contemporain présente tôt ou tard de telles oeuvres.

De ce point de vue, un nouveau genre (ou sous-genre), l’art artificiel, pourrait être validé par sa reconnaissance au sein de musées, galeries, revues spécialisées ou maisons d’édition4. L’histoire de l’art n’est d’ailleurs pas avare en nouveaux genres : art conceptuel, photographie, bande dessinée ou jeux vidéos. Enfin, des ready-mades à la musique concrète et aux vers libres, les limites internes des genres existants sont habituellement assez souples et évolutives pour qu’il n’y ait rien de scandaleux à considérer des oeuvres d’art produites par des IA comme pouvant satisfaire au critère générique.

— L’attention esthétique

Toujours selon Schaeffer, un second critère contribue à faire qu’un artefact ou un objet sémiotique sont considérés comme des oeuvres d’art. C’est qu’il existe une réception esthétique, un public pour le tableau ou le poème, des personnes qui participent à une « conduite esthétique » avec l’oeuvre. Autrement dit, il faut de l’attention esthétique. Or, dans l’expérience de pensée, ne suis-je pas justement ce public qui est engagé dans un tel rapport avec des oeuvres artificielles ?

Et si tout arrive par inadvertance, c’est parce que les oeuvres artificielles peuvent être indiscernables des oeuvres humaines. Je n’ai pas tiqué en écoutant les pièces de peacefull piano : ça sonnait comme des compositions humaines. Bien sûr, cela dépend de chaque oeuvre singulière et du niveau d’expertise de l’auditeur. Mais on pourrait très bien imaginer une sorte de test de Turing esthétique : une oeuvre passe le test si les spectateurs ou les auditeurs n’arrivent pas à identifier qu’elle a été produite par une machine5. Or, il est facile d’imaginer que des oeuvres d’art artificielles passent le test.

On pourrait toutefois faire une objection. Le critère de l’attention esthétique est-il véritablement rempli lorsque le public ne sait pas que l’oeuvre a été produite par un système d’IA ? À tout le moins, il est probable que cette information modifie mon appréciation de l’expérience esthétique lorsque, le lendemain, je suis frustré en découvrant le pot aux roses. Toutefois, j’aurais certainement pu éprouver un plaisir esthétique tout en sachant que telle pièce musicale vient d’une IA. Mais comme on va le voir maintenant, cela ressemblera davantage à l’écoute du chant des oiseaux qu’à celle de John Coltrane.

— L’intention artistique

Le troisième critère identifié par Schaeffer concerne l’intention artistique. Ainsi, dans un ready-made, c’est habituellement l’intention de l’artiste qui est le sésame puisqu’en dépit d’un manque d’appartenance générique ou d’attention esthétique, elle peut conférer à un objet donné le statut d’oeuvre d’art. Il arrive parfois que l’identité de l’artiste ne soit pas claire, comme pour une oeuvre anonyme ou certaines créations collectives. Le critère n’est alors pas complètement rempli.

On peut aussi se demander ce qu’il en est des toiles que les chimpanzés Betsy et Congo ont peintes par centaines dans les années 1950 ? S’ils possèdent très probablement des états mentaux intentionnels comme des croyances et des désirs, il n’est toutefois pas clair que ces chimpanzés « transmettent un message », c’est-à-dire qu’ils expriment un contenu intentionnel (dérivé) dans leurs oeuvres. Pourquoi ? Notamment, explique Schaeffer, parce qu’ils n’ont pas accès à l’arrière-plan mental spécifiquement humain qui définit l’action de peindre, si bien qu’ils ne produisent pas des « entités sémiotiques natives ». Mais si les deux singes, « au lieu d’éclabousser leurs feuilles à la manière de l’expressionnisme abstrait, avaient tracé des figures analogiques, il aurait été difficile de mettre en doute leur accès aux contenus intentionnels “corrects” de l’acte de peindre.6 »

C’est évidemment avec ce troisième critère que le bât blesse pour les systèmes d’IA. Car une pièce générée par un algorithme, quand bien même elle présente une figure analogique comme le portrait d’Edmond de Belamy, n’est justement pas l’oeuvre d’un ou d’une artiste. Elle ne renvoie donc à aucune intention artistique. Il n’y a pas d’intention derrière le portrait puisqu’il s’agit d’une synthèse randomisée de milliers de portraits qui ont servi de base d’entrainement à l’algorithme qui « signe » la toile7. De même, il n’y a pas de compositeur ou de compositrice derrière les ambiances musicales produites par la compagnie Endel.

Certes, on peut toujours prêter aux concepteurs du système d’IA une sorte d’intention en amont : créer un système d’IA qui produira des oeuvres. Mais on peut bien imaginer qu’un algorithme ait suffisamment d’autonomie pour que rien de l’intention de ses concepteurs ne se répercute dans l’oeuvre. De toute façon, cette absence d’auteur se fait déjà ressentir. C’est la cause probable de ma frustration dans l’expérience de pensée. À quoi bon contempler une oeuvre s’il n’y a personne derrière ?

Les oeuvres d’art artificielles appartiendraient donc à la même catégorie que les statuettes funéraires égyptiennes exposées dans un musée : elles remplissent les deux premiers critères, mais pas le troisième. Ce serait des oeuvres atypiques. Pourtant, Schaeffer n’arriverait pas forcément à cette conclusion, car il ajoute une dernière condition, une condition nécessaire que remplissent les statuettes, mais pas les oeuvres algorithmiques : la causalité intentionnelle.

— La causalité intentionnelle

Toutes nos conduites esthétiques n’impliquent pas des oeuvres d’art. Un paysage naturel, le mur des toilettes ou le vent dans les arbres peuvent induire d’authentiques expériences esthétiques. Or, si le vent dans les arbres n’est pas considéré comme une oeuvre d’art, c’est d’abord parce qu’il n’est pas le résultat d’un travail artistique. Mais plus fondamentalement encore, c’est parce qu’il n’est pas le résultat d’une causalité intentionnelle.

Qu’est-ce à dire ? Dans le jargon des philosophes, l’intentionnalité désigne quelque chose de plus large que la simple intention ou la volonté de faire quelque chose. C’est la propriété pour un état mental – comme une croyance, un désir ou une intention – de renvoyer à un état de chose du monde. Or, jusqu’à preuve du contraire, les systèmes d’IA ne veulent rien. Ils n’ont ni intérêts à défendre ni désirs à satisfaire; ils n’ont pas de vie subjective, d’expérience du monde et ils ne souhaitent rien nous dire.

Certes, il n’est pas impossible qu’on développe un jour une IA pourvue d’intentionnalité. Ce serait probablement un système sentient ou conscient comme on en voit souvent en sciencefiction. Or si l’IA du film 2001, l’Odyssée de l’espace de Kubrick réalisait une oeuvre, sauf à être aveuglé par un anthropocentrisme assez mesquin, on voit mal de quel droit lui dénier le statut d’artiste. Reste que les IA étroites qui produisent actuellement des tableaux ou des poèmes n’entrent résolument pas dans cette catégorie.

Une oeuvre dépourvue de causalité intentionnelle ne veut rien dire. De ce point de vue, elle est proche des cadavres exquis des surréalistes ou de l’art « aléatoire ». Je pense, par exemple, à l’un des Cent mille milliards de poèmes généré par le livre de Raymond Queneau. Manifestement, la signification du sonnet obtenu par la combinaison de quatorze vers (avec dix options à chaque fois) vient du hasard et non pas d’une intention précise de Queneau. Il en va de même pour les performances musicales d’un John Cage déterminées par des tirages au sort. Ces oeuvres mettent en scène un effacement volontaire de l’intention artistique. Elles semblent toutefois encore le résultat, au moins indirect, d’une causalité intentionnelle. L’artiste ne voulait rien dire, mais c’est au moins ce qu’il voulait.

— Intelligence artificielle et paysages

On peut sans doute admettre que les oeuvres d’art artificielles sont et demeureront le résultat indirect d’une causalité intentionnelle, celle des programmeurs et des programmeuses. Comme un poème de Queneau, elles ne résulteraient pas d’une intention artistique, mais elles appartiendraient néanmoins au domaine des oeuvres d’art parce qu’elles procèderaient d’une causalité intentionnelle plus générale. Je crois pourtant qu’on manque alors ce qui est philosophiquement le plus intéressant, à savoir des systèmes qui produiraient des oeuvres de façon vraiment autonome. Ils seraient dès lors à l’origine d’un plaisir esthétique qui, bien que spécifique et déterminé, serait sans créateur à remercier, admirer ou mépriser.

En revanche, si l’on stipule qu’elles sont sans causalité intentionnelle, les oeuvres artificielles entrent alors au royaume des objets naturels, avec les paysages et le chant des oiseaux. Bien sûr, de même qu’on peut voir un visage dans un nuage (paréidolie), on peut projeter du sens sur des oeuvres artificielles8. Mais il manquera toujours ce que Schaeffer juge résolument nécessaire, une causalité intentionnelle. Dans cette perspective et d’un point de vue ontologique, le portrait d’Edmond de Belamy n’est pas une oeuvre d’art, même atypique; c’est une sorte d’hybride. Une oeuvre-paysage. Une oeuvre-zen, inexpressive et débarrassée de tout égo.

Les philosophes de l’art ont alors deux options. Ils et elles peuvent décider d’assouplir la définition. La causalité intentionnelle ne serait plus une condition nécessaire pour que X soit une oeuvre d’art. Elle deviendrait un critère parmi d’autres. Les oeuvres artificielles seraient simplement atypiques, et on les rangerait avec les statuettes égyptiennes, les peintures de singes et les poèmes aléatoires. Ontologiquement, cette option est assez disruptive, car elle semble ouvrir le royaume des arts aux paysages et aux chants des oiseaux.

L’autre option, plus conservatrice, consiste à garder la condition de la causalité intentionnelle. Sur le plan ontologique, il s’ensuit que si l’on ne veut pas assimiler les oeuvres artificielles à des objets naturels, on doit créer une nouvelle catégorie; comme celle des oeuvres d’art simulées et auxquelles nous voulons bien croire. Disruptif, mais pas trop.

C’est peut-être une solution acceptable. On aura, de toute façon, intérêt à dédramatiser la question des frontières de l’art. Dans les années à venir, ce qui risque d’être déterminant, c’est la réaction du public. Va-t-il se lasser des oeuvres sans artistes comme des sonnets sans poètes ? Va-t-il au contraire découvrir un plaisir inédit devant des oeuvres-paysages ? Et la personnalisation pourrait encore bouleverser la donne : en demandant à un système de produire une oeuvre sur mesure, l’objet exact de notre désir esthétique, on réalisera peut-être la fusion du créateur et du spectateur. Bref, on n’a pas fini d’être disrupté.

Martin Gibert est docteur en philosophie et chercheur en éthique de l’intelligence artificielle à l’Université de Montréal et affilié à l’IVADO (Institut de valorisation des données) et au Centre de recherche en éthique. Il a publié plusieurs articles (disponibles sur le site martingibert.com) ainsi que deux livres, L’imagination en morale (Hermann, 2014) issue de sa thèse et Voir son steak comme un animal mort : véganisme et psychologie morale (Lux, 2015). Il est également corédacteur en chef de l’Amorce, revue contre le spécisme et auteur d’un blogue consacré à l’intelligence artificielle, La quatrième blessure.