Entretien avec Joëlle Morosoli

Pour célébrer notre 30ième anniversaire (1987-2017), nous présentons dans cette section une série d’entrevues avec des artistes qui étaient déjà présents lors de la parution de nos premiers numéros et qui sont toujours actifs sur la scène artistique québécoise, canadienne, voire internationale. Ces artistes ont également une fiche sur le site du Dictionnaire historique de la sculpture québécoise au XXe siècle.

Depuis plus de vingt ans, vous vous employez à créer des installations cinétiques. Deux expositions récentes de vos œuvres, présentées au Centre d’exposition Lethbridge (10 novembre 2016 – 15 janvier 2017) et à la Galerie McClure (6 janvier – 28 janvier 2017), en sont des exemples éloquents. En quoi ces deux expositions poursuivent-elles ce qui est essentiel dans votre démarche ?

Joëlle Morosoli : J’exploite le mouvement pour susciter des émotions que seul le rythme parvient à rendre, laissant de côté la simple animation d’objet. Mon objectif n’est pas de faire bouger des formes, mais de donner une forme au mouvement en transformant la galerie par le déploiement de structures et par des ombres portées qui envahissent les murs et le plancher. Les sensations que le mouvement provoque relèvent de l’instinct de survie. En effet, la première perception que découvre l’humain à sa naissance est le mouvement. Il en est ainsi de tous les êtres vivants qui détectent le mouvement en priorité : tout ce qui bouge peut être une proie ou un prédateur. Je tente de créer un environnement mouvant qui permet au spectateur de faire remonter en lui ce comportement ancestral de survie : détection, immobilité, crainte, rythmes cardiaques accélérés et respiration ralentie. Ces impressions sont accentuées par la thématique de mes environnements qui traitent souvent de l’enfermement, de la claustration et de l’envahissement.

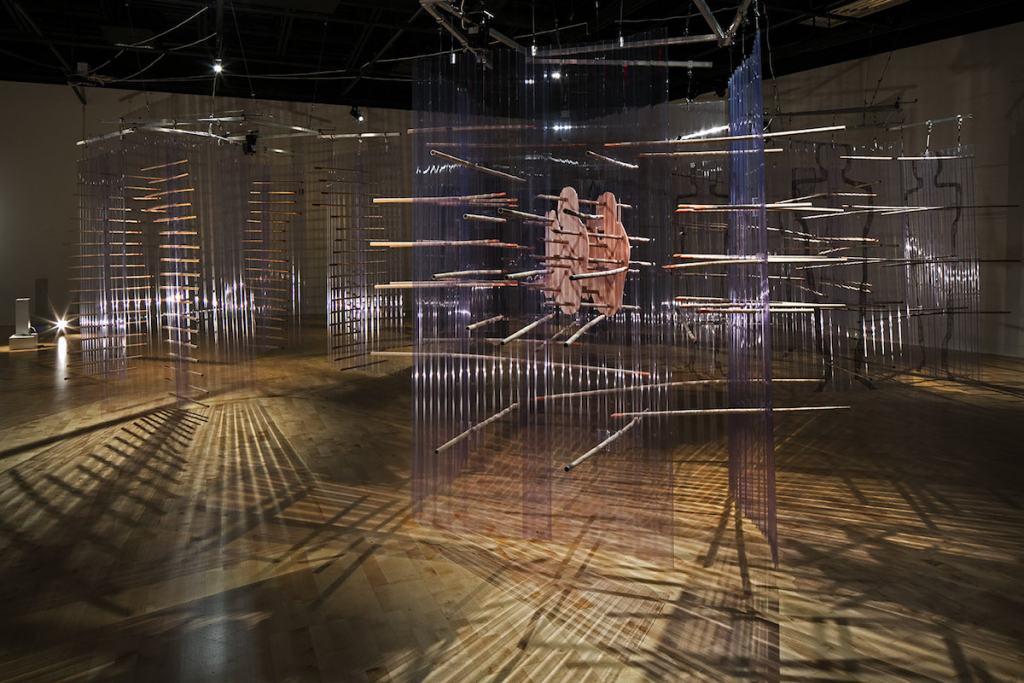

L’exposition Le Guet propose, pour le Centre Lethbridge, une murale Ombres sous tension et une installation Traquenard qui se font écho. La murale cherche à mettre sous tension la blancheur d’un mur de la galerie en créant, par l’extension et la rétention de bandelettes blanches, un relief qui modifie la surface du mur tout en la décuplant et en la complexifiant par un jeu d’ombres. En face se déploie Traquenard qui propose quatre cages transparentes à échelle humaine s’ouvrant et se refermant mécaniquement. Les ombres portées sur le plancher et sur les murs permettent un environnement immersif. Ces cages vitrées transpercées de sagaies ressemblent à des cabinets de curiosité dans lesquels sont piégées des formes humaines. Le mouvement de l’installation fait en sorte que les parois, en s’ouvrant, font éclater les pièges sans jamais libérer leur proie. Ces cages proposent un espace psychologique relevant des aléas de l’existence. Les pointes cuivrées sont autant de contraintes, de peurs et de sentiments d’impuissance à affronter. Tout au long du parcours, cette installation offre un jeu de rôle au visiteur, lui permettant de s’identifier tantôt à la victime, tantôt à l’agresseur.

À la galerie McClure, je propose deux autres installations, dont Trame Funeste dans la salle principale. Un amas de rubans informes s’élève du plancher pour structurer des barreaux, créant une série de cloisons sur lesquelles apparaissent des formes humaines. À l’extension finale des rubans, ces personnages suggèrent, par leur expression corporelle, le désir de s’évader. À mesure que la cage se déstructure et s’affaisse, les formes humaines disparaissent, les barreaux deviennent souples, bougeant dans diverses directions. À la phase finale du cycle, un amoncellement de fils encercle à nouveau le vide. Le mouvement de l’installation permet une projection filmique d’ombres sur les murs, qui s’éclipse en même temps que les structures s’évanouissent. Cette trame funeste se veut une allégorie du monde secret de nos impuissances et de nos interdits. Elle crée un univers filamenteux qui se tisse à notre espace psychologique et nous transforme tour à tour en prisonniers et en geôliers. Cette prison est chimérique au même titre que les formes humaines piégées sont virtuelles, pures projections de notre imaginaire. Cependant, cette cage illusoire, créée de toutes pièces par nos peurs, est plus aliénante qu’une prison de fer puisque, de celle-ci, l’évasion est impossible. Dans la petite salle, une installation in situ envahit l’espace par une série de panneaux de grandes dimensions. Plus au moins penchés, les panneaux décrivent la trajectoire qu’emprunterait l’un d’eux sur le point de tomber. Ces panneaux ajourés qui dégagent des formes végétales s’agencent en une forêt fantomatique dans laquelle on peut se perdre.

Fabriquées en collaboration avec Rolf Morosoli, vos sculptures cinétiques, en voulant donner une forme au mouvement, comme vous le dites, s’inscrivent également dans une esthétique de l’affect, en ce sens qu’elles provoquent chez le spectateur des sentiments, sinon des sensations, qui interviennent au niveau du corps sans doute, mais aussi de la psychè, puisqu’il est question du sentiment de la peur, par exemple. Pensez-vous que c’est justement à partir de cette esthétique que votre production artistique se distingue de ce qui se fait depuis Calder, voire Tinguely ?

J. M. L’esthétique qu’exploite chaque artiste signale son époque, et il en est de même pour Alexander Calder. À partir des années 1932, il produit des mobiles abstraits et colorés, fortement influencé par Piet Mondrian. Trente années plus tard, Jean Tinguely conçoit des sculptures à partir de machines mises à la casse qu’il démembre et dépèce. Critique de la société de consommation, il met en scène des sculptures suicidaires à travers deux happenings Hommage à New York 1, puis Étude pour une fin du monde no 2 2 en 1962. Il intègre, dans ses sculptures, tout un ossuaire inquiétant et invente un panthéon des ossements hystériques. Il faudra vingt ans de plus pour que l’installation, s’émancipant des préceptes formalistes, connaisse un succès international. L’installation se définit par le décloisonnement et l’hybridation des disciplines, l’intégration du spectateur à l’œuvre, l’incorporation du lieu d’accueil à l’intention artistique, une attention particulière à l’espace qui relie les éléments sculpturaux. Cet art hybride permet des embranchements distincts qui ne peuvent être prisonniers d’un courant artistique constamment redéfini par de nouveaux genres installatifs. L’installation de l’an deux mille propose une gradation installative allant de l’installation qui articule l’œuvre autour de son insertion dans le lieu à des œuvres d’art qui l’effleurent subtilement.

Je me suis ainsi inscrite dans ce courant artistique tout en y ajoutant le mouvement et une esthétique de l’affect comme vous le signalez lors de votre question. Mon travail installatif s’articule autour du mouvement comme matériau, de l’installation comme espace et de l’enfermement comme émotion. À travers des mouvements cycliques et lents ou saccadés et arythmiques ainsi qu’avec l’exploitation d’ombres mouvantes, j’utilise le mouvement comme un matériau pour lui donner une forme. Le spectateur convié à déambuler à travers l’installation peut, par ses déplacements conjugués à ceux de l’œuvre, vivre l’expérience de la durée et de l’instant, le mouvement inventant ainsi la forme du temps. Quant à l’enfermement vécu physiquement par le spectateur, il renvoie à des univers psychologiques reliés à la contrainte. Ces formes mouvantes multiplient l’espace par la projection d’ombres changeantes qui perturbent la perception du lieu. Il se peuple de vies étranges hors du contrôle du spectateur. Les ombres rôdent autour de lui et l’obligent à étudier son parcours de déambulation. Ces ombres mouvantes portées au sol sont des obstacles à éviter. L’espace, ainsi envahi de volumes opaques, devient à son tour massif. Des illusions d’optique interfèrent avec la perception; le plancher semble se dérober, les murs s’éloigner ou se rapprocher. La profondeur du lieu est indistincte et la couleur des éléments sculpturaux s’altère. Les repères habituels sont gommés. L’anticipation du mouvement est impossible. Un univers spatial et temporel déstabilisant s’ouvre devant le spectateur mis en arrêt. Ce dernier doit s’interroger sur le parcours à suivre afin de ne pas cogner les éléments qui, en plus d’être éparpillés, possèdent une trajectoire pouvant venir le heurter.

La monumentalité que j’exploite, dans mes installations mouvantes, permet d’absorber les déplacements du spectateur tandis que la lenteur du mouvement recrée un état de tension, une période d’attente pendant laquelle s’inscrit l’émotion. La mécanique n’est pas le propos de ma sculpture puisque je m’intéresse à la force évocatrice du mouvement, à son mystère au-delà de son fonctionnement. Le cycle répétitif du mouvement mécanique, hypnotique et obsessionnel, permet cette magie. Comme un tantra, ce rythme pénètre le spectateur attentif et le projette dans l’univers de son inconscient. Une fois que le spectateur s’est engagé dans l’installation, il ressent les déplacements d’air que provoquent les mouvements des objets. Avec cette vibration dans l’air, de nouvelles sensations proprioceptives accompagnent le spectateur. L’espace dans lequel le mouvement interfère est envahi de reflets qui interpellent subjectivement le spectateur et sur lesquels celui-ci projette son univers affectif et psychologique, donnant à ces reflets une présence spéculaire. Cet espace mouvant modèle le temps du regardeur qui se rythme à celui, subjectif, de l’œuvre. L’espace acquiert une dimension affective à travers les déplacements des éléments sculpturaux qui, sur le plan formel, contiennent une symbolique. La mise en mouvement de ces volumes augmente leur puissance évocatrice. Les objets se transforment et s’observent sous de nombreux angles, ils se modifient et se renouvellent sans cesse. Ils se décontextualisent, changent de morphologie et revêtent des significations différentes.

Hormis ces installations mouvantes exposées dans des galeries, vous avez réalisé, toujours avec la complicité de Rolf Morosoli, plus de vingt œuvres d’art public placées soit à l’extérieur soit à l’intérieur d’un édifice comme une bibliothèque, une école, un aréna ou un centre hospitalier. Dans ces circonstances particulières où l’espace d’exposition n’est pas confiné à un lieu dédié à l’art, ai-je raison de penser que l’esthétique de l’affect, que vous développez pour vos œuvres en galerie, est presque entièrement évacuée ?

J. M. J’aurais envie de poser votre question différemment en m’intéressant au dénominateur commun qui unit ces deux modes d’expression. Mon travail artistique oscille entre une production d’art public dans laquelle les effets de l’art optique sont exploités et une autre où l’installation interroge l’enfermement. Ces deux approches, apparemment contradictoires, montrent les deux versants de l’agressivité : l’un positif et dynamique exploité dans l’art public, l’autre violent et destructeur inscrit dans l’installation. Dans ces deux modes d’expression, ma démarche tente de cerner les émotions que suscite le mouvement réel, soit l’émerveillement que provoque le mouvement du vent dans un champ de blé, soit la peur par le déplacement de formes étranges. À cet intérêt et dans le cadre des œuvres publiques s’ajoute le besoin de communiquer avec les autres en tenant compte du lieu dans lequel ils vivent et en me préoccupant de leurs besoins. Ainsi, l’œuvre s’enrichit de cette réflexion pour créer des sculptures et des murales de grandes dimensions à caractère immersif tout en maintenant une cohérence étroite avec ma démarche personnelle.

Grâce à la collaboration étroite de Rolf Morosoli, nous avons pu introduire une plus grande diversité de mouvements en jumelant, à quelques reprises, des micro-ordinateurs qui permettent de créer des séquences multiples. Une de nos réalisations publiques, Impulsion, intègre l’interactivité offrant, de ce fait, la possibilité au visiteur de devenir un acteur important lors des déploiements formels. Les mouvements sont d’environ un tour à la minute, suffisamment lents pour ressentir les déploiements de l’œuvre et suffisamment rapides pour capter l’attention du visiteur. La murale offre également de nombreuses possibilités en exploitant la stratégie que je nomme entre voile et dévoilement. Ce procédé permet l’apparition et la disparition d’une série de formes, d’éléments, de textures ou de couleurs. La complexité de la murale ne se révèle pas au premier abord, mais se découvre lentement par le mouvement qui fait apparaître une série de plans successifs enfouis dans l’épaisseur de la murale. Cette méthode complexifie l’iconographie par l’ajout d’une dimension incrustée dans la profondeur de l’œuvre. Elle révèle un autre aspect et propose un dialogue constamment réactualisé entre deux niveaux de lecture qui se complètent.

Selon les possibilités des lieux publics, je vais produire des œuvres statiques non motorisées, avec le souci de rendre virtuellement l’impact du mouvement par sa mise en arrêt de manière à retransmettre l’énergie et l’intensité de l’instant. Ces diverses réflexions ont été largement développées dans mon essai intitulé L’installation en mouvement. Une esthétique de la violence 3.

Une des caractéristiques de la sculpture contemporaine fût, sans doute, d’introduire le spectateur dans l’œuvre, de l’inviter à se déplacer, à faire l’expérience pas uniquement du regard, mais si possible de tous les sens, et votre pratique artistique, depuis ses débuts en 1981, en est un bel exemple. Par ailleurs, en 1987, vous avez cofondé la revue ESPACE sculpture, maintenant connue sous le nom d’ESPACE art actuel, un magazine essentiellement dédié à la sculpture contemporaine, ce qui vous a permis d’observer d’un peu plus près le développement de la sculpture au Québec.

J. M. L’art reflète une gamme d’émotions humaines qui semblent évoluer à une lenteur surprenante. L’humanité reste à être inventée après 35,000 ans d’Homo sapiens. A contrario, le développement des technologies évolue au gré des siècles, et ces nouveaux ancrages technologiques sont exploités par chaque génération d’artistes pour capter leurs émotions au travers de techniques toujours plus sophistiquées. Depuis le 19e siècle, la révolution industrielle s’impose dans l’expression artistique. La fin du 20e siècle est marquée par l’avènement de l’ordinateur qui offre une mondialisation de la communication et l’émergence d’une foule de réseaux sociaux.

Pour répondre brièvement à votre question, je nommerai d’une manière spontanée quelques éléments qui me semblent découler de ces nouvelles technologies. Cette information en vrac véhicule de fausses vérités et de vrais mensonges, un univers dans lequel il est bien difficile de s’y retrouver. Curieusement, cette abondance d’informations, très souvent laissée sans descriptif, ne mentionnant guère le nom de l’artiste, ni le titre de l’œuvre, facilite le copier/coller. Ainsi, le droit d’auteur semble s’étioler, et on peut se demander si on ne reviendra pas à l’époque précédant la Renaissance, où l’artisan n’avait pas encore le statut d’artiste. Qui sait ? Cette perte de droit d’auteur pourrait amener à ce que le technicien remplace l’artiste. De cette sorte d’anonymat découle une transdisciplinarité qui permute les enjeux artistiques vers d’autres acteurs tels que : paysagistes, architectes, designers, ingénieurs, etc.

Le virtuel occupe une place prépondérante pour sa capacité d’immerger le spectateur dans d’immenses projections où le son et la vidéo fusionnent. L’interactivité est présente dans de nombreuses œuvres offrant au visiteur la possibilité de devenir une sorte de créateur à travers l’œuvre de l’artiste. Ces divers supports offrent une capacité d’art relationnel qui peut rejoindre une foule de personnes en un temps record. Aussi, l’art public et l’événementiel prennent de plus en plus de place dans l’espace québécois. En visitant les lieux d’exposition, il est surprenant de constater à quel point les œuvres des années 70 sont revisitées en exploitant les ressources de l’ordinateur pour créer des œuvres picturales, photographiques ou sculpturales.

Le support change, les émotions restent inchangées et les interrogations demeurent… Pourquoi la solitude ? Quand l’angoisse ? Comment l’amour ? Où la joie ?…

Site web : http://joellemorosoli.com

Propos recueillis entre le 15 mars et le 7 mai 2017

1. Jean TingueIy, Hommage à New York, 1960, happening, Musée d’Art Moderne de New York.

2. Jean Tinguely, Étude pour une fin du monde no 2, mars 1962, désert du Nevada.

3. Joëlle Morosoli, L’installation en mouvement. Une esthétique de la violence, Trois-Rivières, Éditions Art LeSabord, 2007.